随着人类对月球探索的深入,建立永久性月球基地的构想正逐步走向现实。中国计划于2028年发射的嫦娥八号探测器,将首次在月球南极实施3D打印月壤砖的试验,为未来建造“月球广寒宫”迈出关键一步。这一任务不仅标志着中国探月工程的重大突破,也为国际深空探测提供了全新的技术路径。

用3D打印机在月球南极“造砖”

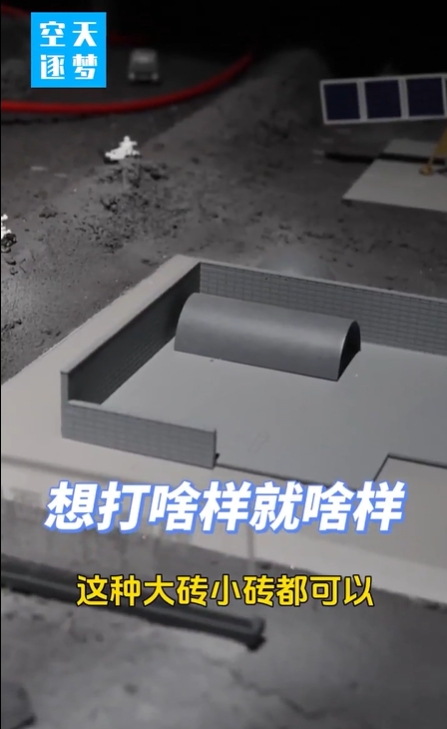

嫦娥八号是探月工程四期的重要任务之一,其核心目标包括:月壤砖3D打印测试。携带先进机器人及3D打印设备,利用月球表面的风化层(月壤)作为原料,通过微波烧结和真空热压技术,制造高强度的月壤砖。这些砖块采用中国传统榫卯结构设计,无需黏合剂即可稳固拼接,抗压强度达普通红砖的三倍以上,每平方厘米可承受超1吨重量。

为验证月壤砖的可行性,中国已在地球和太空开展多阶段试验:

地面模拟:东北长白山火山灰因成分接近月壤,被用于制造模拟砖块,并通过真空热压烧结工艺成型。

太空暴露试验:天舟八号货运飞船将模拟月壤砖送至天宫空间站外,接受宇宙射线和极端温差的三年考验,以评估其耐久性。

2025年4月2日,我国宣布研制出世界首台“月壤打砖机”,可在月球表面直接打印不同规格的月壤砖,进一步夯实技术基础。

“月球机器人”团队

嫦娥八号将搭载一款由香港科技大学等团队研发的“多功能月球表面作业机器人”,其特点包括:工程能力:协助嫦娥八号完成月壤采集、载荷布设及砖体拼接任务,并充当“移动充电宝”,通过电力连接与数据交互保障探测器运行。

自主性与适应性:配备AI导航系统,可应对复杂地形,独立执行探测、分析及建造任务,展现中国在智能化航天装备领域的领先地位。与传统依赖地球运输建材的方案相比,嫦娥八号的“就地取材”模式大幅降低成本。月壤中富含的二氧化硅和氧化铝可转化为类陶瓷材料,结合3D打印技术,实现“月壶尊”等模块化建筑构想。这一思路已获国际关注,例如欧洲航天局曾提出类似月壤覆盖充气框架的方案,但中国率先进入工程化实践阶段。

尽管技术前景广阔,月壤砖的实际性能仍需在月球环境中验证。极端温差、辐射和月震等条件对材料稳定性提出严苛要求。

结语

嫦娥八号的“造砖”任务不仅是技术验证,更是人类迈向月球定居的里程碑。从神话中的“广寒宫”到现实中的科研基地,中国正以创新与实干精神,书写着太空探索的新篇章。未来,随着月壤砖的批量生产和基地模块的拼接,月球或将首次迎来“中国制造”的永久性建筑,为人类深空梦想提供坚实支点。

0 留言